绿建小筑周报 | 第二十五期

亲爱的绿建小伙伴们:

上周,绿建小筑团队全心投入到网站维护和工具升级的工作中,因此周报缺席了一期,非常抱歉!但请相信,短暂的沉寂是为了更好的相遇。本期我们带着满满的诚意,向大家汇报过去两周的工作成果,并带来两篇聚焦“光伏”的重磅论文,让我们一同探索太阳能在高密度城市中的无限可能!🌿

🚀 网站与工具重大升级

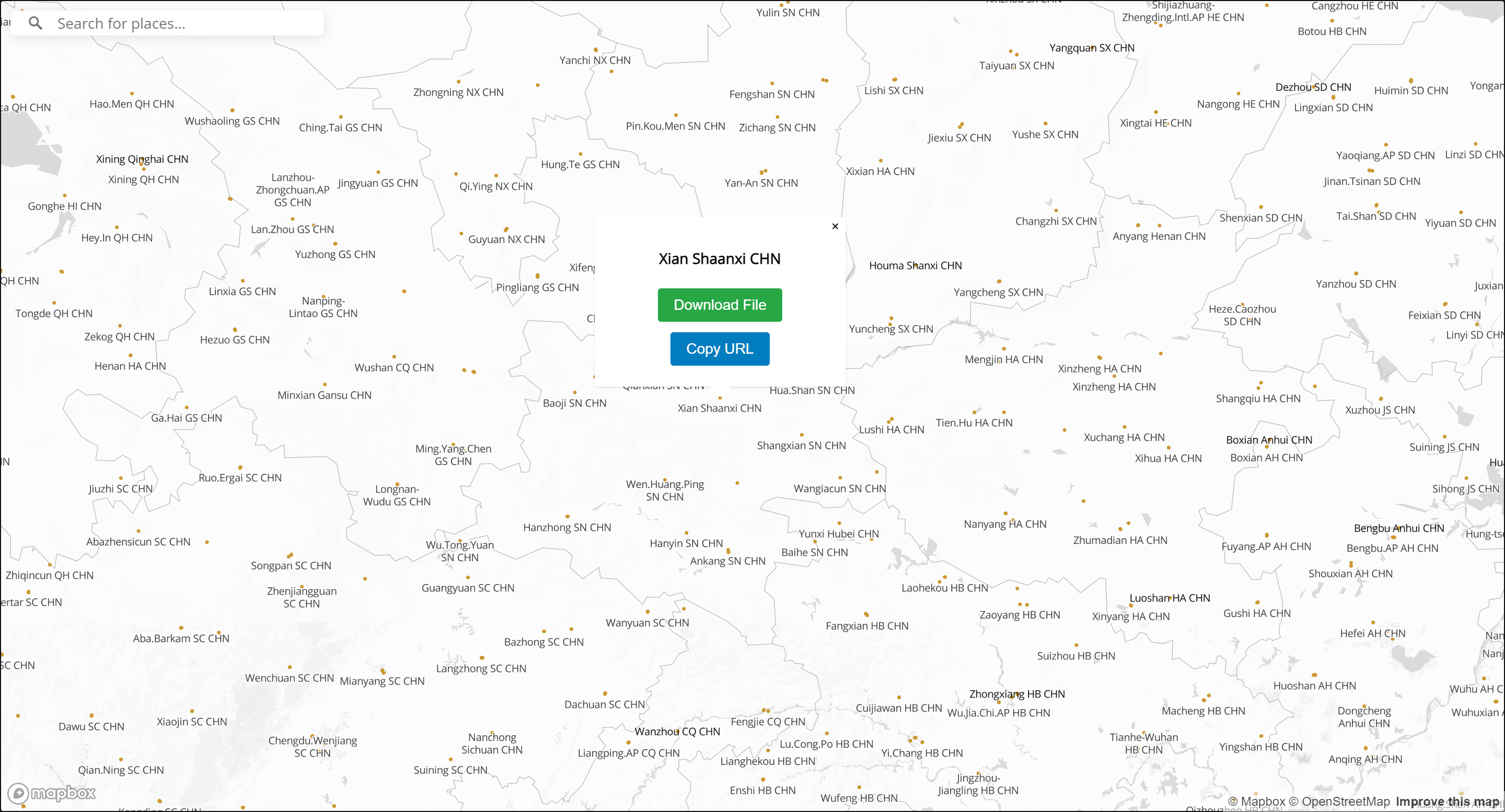

1️⃣ epwmap气象站的全面升级

随着epwmap用户数量的快速增长,原先由alist搭建的本地文件站逐渐难以应对大量的并发访问和下载请求。在权衡了稳定性、速度和成本后,我们最终决定将所有气象数据文件迁移至阿里云OSS对象存储服务。

这意味着,国内用户在访问epwmap气象数据镜像站(epwmap.greensimhub.com.cn)时,将享受到更快的响应速度和更稳定的下载体验!我们希望这个升级能彻底解决国内用户在获取气象数据时遇到的“老大难”问题。也请大家多多宣传这个完全公益的镜像站,让它服务于更多有需要的朋友。您可以在绿建小筑的官网首页上轻松找到该站点的入口链接。

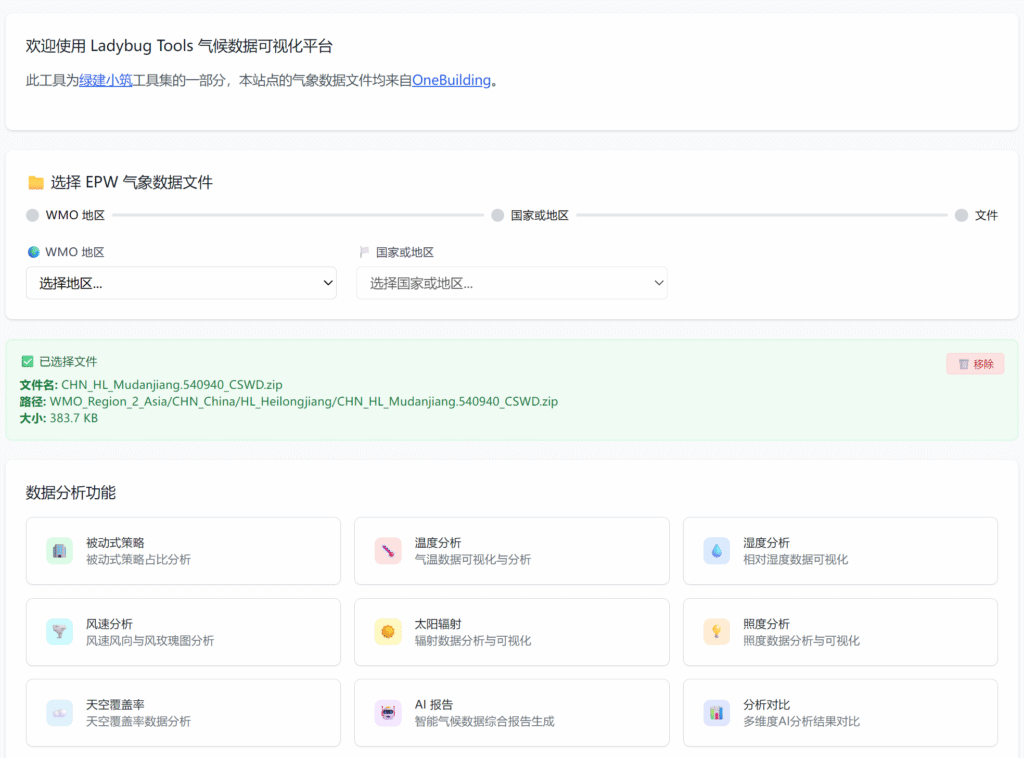

2️⃣ LBT Climate Visualization 4.0 正式发布

我们荣幸地宣布,此前备受好评的“气象数据与被动策略在线可视化与人工智能分析”应用,已正式迭代至4.0版本,并更名为LBT Climate Visualization 4.0!

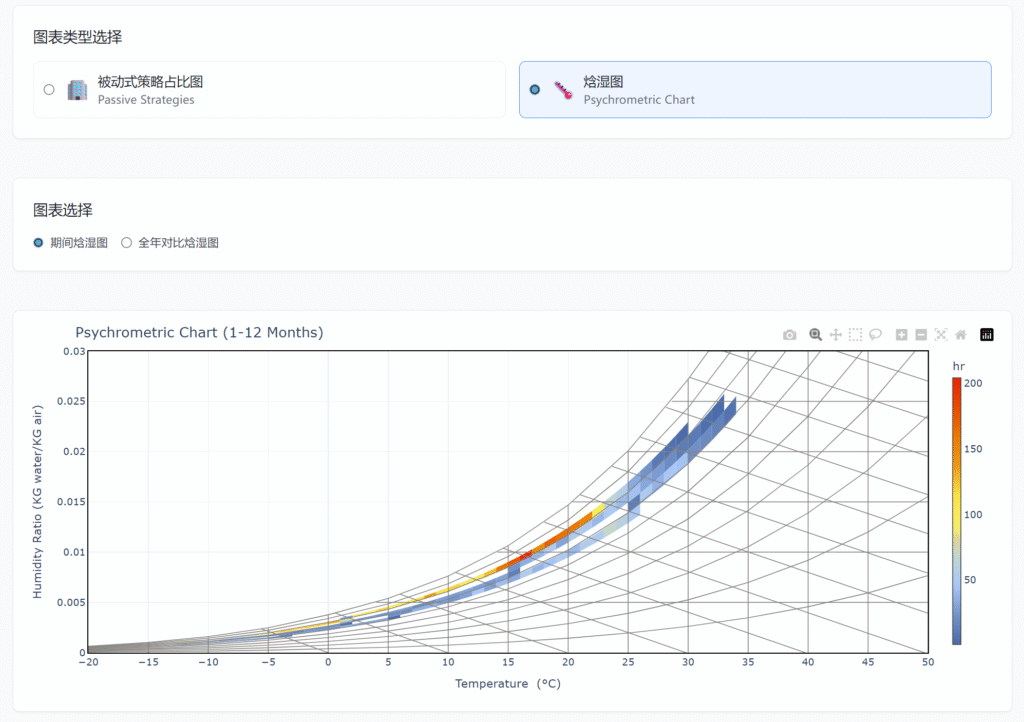

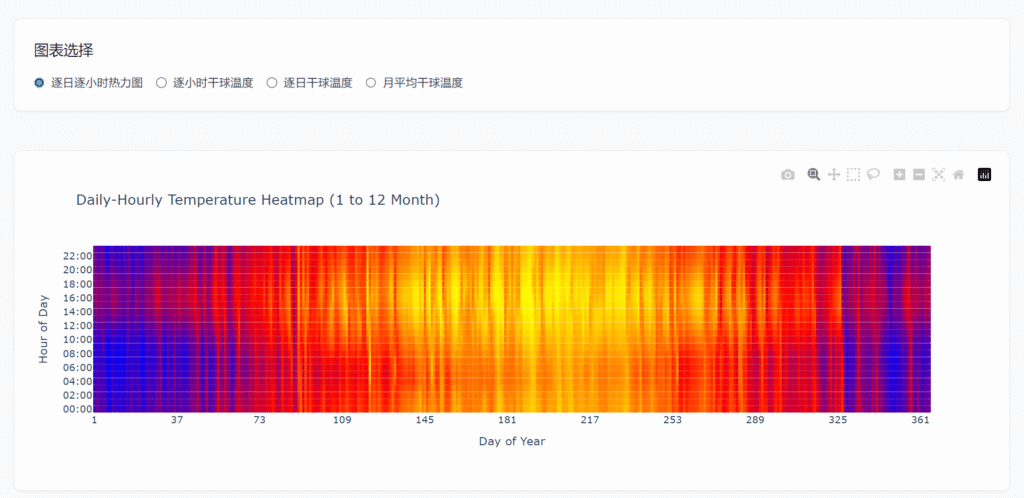

过去一周,我们投入大量精力,成功将应用从原有的Streamlit平台迁移到了更先进、更灵活的Vue平台。这一技术迁移不仅是底层的革新,更带来了功能的飞跃。新版本在保留原有功能的基础上,新增了逐小时热力图、焓湿图、更丰富的色卡与自定义色卡功能、以及AI分析对比功能等一系列更便于进行建筑前期气候分析的强大工具。

我们将持续对这一应用进行更新和迭代,感谢大家一路以来的支持!我们热切期待您的使用反馈,共同将其打磨得更加完善。

📚 本周论文分享

1️⃣ 《利用机器学习评估香港高层建筑立面太阳能潜力及其对BIPV优化的影响:以香港为例》

首先,我们特别荣幸地分享一篇来自绿建社区的优秀成员——课代表陶同学的论文!感谢她的无私投稿,以及长期以来在社区中为同学们提供的热心答疑和帮助,她的贡献是我们社区宝贵的财富!👏

这篇研究旨在揭示高密度城市中建筑立面太阳能潜力与城市形态之间的复杂关系,并为立面一体化光伏(FIPV)的设计提供实证依据。在高楼林立的香港,屋顶光伏应用受限,建筑立面成为极具潜力的“太阳能发电厂”。然而,其发电潜力受到周边建筑形态的显著影响。

研究方法上,论文选取香港高密度商业区,通过GIS工具提取建筑数据,在Grasshopper和ClimateStudio中构建3D模型进行太阳能辐射模拟。核心步骤是采用随机森林(RF)算法结合SHAP方法,评估了16项城市形态参数对立面太阳辐照度的影响。模型表现出色,10折交叉验证的R²达到了0.696。

关键发现包括:地块容积率(PR)、建筑层数(BF)、建筑密度(BD)和周长形状因子(PSF) 是影响立面太阳辐照度的四大关键参数,其重要性贡献值高达48.7%。研究进一步通过SHAP依赖图揭示了这些参数的非线性影响,例如,当周边建筑高度低于目标建筑时,目标建筑南立面能获得最佳投资回报期(8.44年)。基于这些发现,研究构建了四种典型城市原型,并利用NSGA-II算法对FIPV在南、东立面上的位置、数量和透明度进行了多目标优化。

这项研究为城市规划者和建筑师提供了基于证据的FIPV设计策略,有助于在高密度城市环境中高效利用太阳能,对早期规划决策具有极高的参考价值。

本篇综述全面审视了建筑光伏一体化(BIPV)技术的现状,涵盖了其在建筑中的集成、技术进步、市场发展、标准化与认证、经济效益及数字设计工具的应用。研究指出,BIPV是实现低碳建筑和城市的关键技术,但其推广仍面临诸多挑战,如初始成本高、政策支持不足、技术可靠性及法规复杂性等。

研究通过详尽的文献综述,整合了来自国际能源署(IEA)、欧盟“Horizon Europe”项目以及行业内的最新成果,从多个维度进行了深入探讨:

BIPV设计灵活性与定制化潜力: 讨论了BIPV模块在分层技术、颜色和表面处理等方面的创新,以满足不同建筑(包括历史建筑)的美学需求。

产品质量、标准与市场导入: 详细分析了现有BIPV标准体系中的空白,尤其强调了电气安全、机械安全和防火安全的重要性,并介绍了创新的测试方法。

成本效益分析: 强调通过全生命周期成本分析(LCA)来证明其经济可行性,并指出长期效益能够抵消初始高成本。

数字化流程中的应用: 探讨了城市辐照度评估、发电量预测、参数化设计和BIM在BIPV设计和优化中的变革性作用。

关键结论是:BIPV模块正朝着性能优化、个性化和细分市场的方向发展;标准化体系亟待完善以解决法规滞后问题;其经济性需通过全生命周期评估来考量;而BIM和参数化设计等数字化工具则为BIPV的集成设计带来了巨大潜力。

这篇综述为政策制定者、从业者和研究人员提供了全面的BIPV技术指导,有助于推动BIPV在可持续建筑中的广泛应用,更好地理解其在建筑节能与美学融合中的作用。

🔍 想了解更多细节?请访问网站【论文分享】板块查看完整解读和原文链接。

💡 当“潜力”遇上“现实”:BIPV发展的思考

本周的两篇论文,一篇展示了高密度城市中建筑立面光伏的巨大“潜力”,另一篇则系统梳理了BIPV技术走向“现实”所面临的挑战与机遇。这让我们深刻认识到,一项技术从理论走向广泛应用,需要跨越从“是什么”到“怎么做”再到“如何做得更好”的鸿沟。

陶同学的研究告诉我们,通过先进的机器学习方法,我们可以精确地量化城市形态对立面光伏潜力的影响,找到最优的设计策略,这是“是什么”和“怎么做”层面的突破。而BIPV综述则进一步揭示了标准化、成本效益、美学融合等将这些潜力落地为“现实”所需克服的障碍。

我们看到,未来的BIPV发展不再是简单的技术问题,而是一个涉及城市规划、材料科学、经济学、法规政策以及数字化设计的系统工程。只有当城市规划者在宏观层面为光伏预留“空间”,建筑师在微观层面巧妙融合美学与功能,政策制定者提供强有力的支持,数字化工具提供高效的设计手段时,BIPV的巨大潜力才能真正被释放。

在社区朋友们的无私帮助与热情支持下,绿建小筑已经走过了六个多月的历程。这半年,我们共同见证了成长,分享了知识。未来,绿建小筑将承载着大家的期待,继续作为探索者和分享者,为大家带来更多有深度、有价值的新论文、新资讯、新应用。我们坚信,每一次分享和交流,都是在为绿色建筑的未来添砖加瓦。感谢大家!